トヨタを代表するミニバンとして一時代を築いたエスティマ。

その長い歴史の中で、モデルチェンジを重ねるごとに様々な進化を遂げてきました。「昔のエスティマと最終型のエスティマでは何が違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、エスティマの歴代の違いについて、初代の20系から30系、4WDモデルの40系、そして最終モデルの50系まで、各世代の特徴を分かりやすく解説します。

歴代サイズの比較や、どのモデルが人気だったのか、さらには詳細な型式一覧まで、あなたが知りたい情報を網羅しています。

この記事のポイント☝️

- エスティマ歴代モデルのデザインや内装の変化

- 世代ごとのサイズやエンジン性能の違い

- 人気グレードとマイナーチェンジによる進化

- 中古車選びで役立つ歴代モデルのポイント

エスティマの歴代の違いを世代別に徹底解説

- 「天才タマゴ」初代10系・20系の特徴

- FF駆動になった2代目30系の概要

- ミニバン初のハイブリッドが登場

- 長く愛された最終形3代目50系の変遷

- 3代目50系のマイナーチェンジごとの違い

「天才タマゴ」初代10系・20系の特徴

1990年に登場した初代エスティマは、「天才タマゴ」というキャッチコピーでミニバン市場に衝撃を与えました。このモデルの最大の特徴は、なんといっても乗用車では極めて珍しい「ミッドシップレイアウト」を採用したことです。

エンジンを車体中央の床下に75度傾けて搭載することで、当時のワンボックスカー特有の商用車感を払拭し、理想的な前後重量配分を実現しました。これにより、ミニバンでありながらセダンのような優れた操縦安定性と快適な乗り心地を両立させることに成功したのです。

この画期的な設計は、広々としたフラットな室内空間と、前方から後方までスムーズに移動できるウォークスルーも可能にしました。未来的なワンモーションフォルムのデザインは、今見ても古さを感じさせません。

当初は2.4Lの自然吸気エンジンのみでしたが、後にパワー不足を補うためスーパーチャージャー付きモデルが追加されています。型式は2WDがTCR10W/11W、4WDがTCR20W/21Wで、これらが通称10系・20系と呼ばれています。

デメリットと注意点

初代のミッドシップレイアウトは画期的でしたが、エンジンの選択肢が限られる、メンテナンス性がやや複雑といった側面もありました。また、当初は3ナンバーサイズのみだったため、より市場の需要に合わせやすい5ナンバーサイズの派生モデル「エスティマ ルシーダ」「エスティマ エミーナ」も後に登場しています。

「天才タマゴ」という名前の通り、デザインも設計も本当にユニークな一台でした。この挑戦的な姿勢が、エスティマというブランドを確立したと言えますね。

FF駆動になった2代目30系の概要

2000年にフルモデルチェンジを果たした2代目エスティマは、初代の革新的なイメージは継承しつつ、より多くのユーザーに受け入れられる実用的なミニバンへと進化を遂げました。

この世代の最も大きな変更点は、駆動方式を初代のミッドシップから一般的なFF(フロントエンジン・フロントドライブ)レイアウトへと変更したことです。この変更は、エスティマの歴史における大きな転換点となりました。

FFレイアウトを採用したことで、エンジンルームの設計自由度が高まり、パワフルな3.0L V6エンジンの搭載が可能になりました。これにより、動力性能が大幅に向上し、高速道路などでも余裕のある走りを実現しています。また、床面をさらに低くすることができ、室内空間の拡大や乗降性の向上にも繋がりました。

まさに、走行性能の向上と室内空間の拡大という、ミニバンに求められる二大要素を高いレベルで両立させた、現実的な進化を遂げたモデルと言えるでしょう。エクステリアは卵型のシルエットを保ちながらも、よりシャープで洗練されたデザインになっています。

この世代から両側スライドドアや、視認性に配慮したセンターメーターが採用されるなど、ファミリーカーとしての利便性も格段に向上しました。2WDモデルの型式は2.4LがACR30W、3.0LがMCR30Wで、この型式番号の「30」から通称「30系」と呼ばれています。

【重要】30系と40系 型式でわかる駆動方式の違い

ご指摘の通り、この2代目エスティマでは型式番号を見ることで駆動方式を簡単に見分けることができます。具体的には以下のルールに基づいています。

| 型式番号 | 駆動方式 | 具体的な型式例 |

|---|---|---|

| 末尾が「30」 | 2WD (FF) | ACR30W, MCR30W |

| 末尾が「40」 | 4WD | ACR40W, MCR40W |

この明確な違いから、中古車市場などでは通称として「30系は2WD」「40系は4WD」と区別して呼ばれることが多くあります。中古車を探す際には、この型式番号に注目すると希望の駆動方式のモデルを効率的に見つけることができます。

ミニバン初のハイブリッドが登場

2代目エスティマの時代には、もう一つ特筆すべきモデルが登場しました。それが、2001年に追加されたミニバンとして世界初となるハイブリッドモデル(型式:AHR10W)です。

前述の通り、ガソリン車の4WDモデルは型式番号から「40系」と呼ばれることがありますが、この先進的なハイブリッドモデルの登場も2代目における大きなトピックです。このモデルの型式はAHR10Wで、当時のハイブリッドカーとしては先進的な機能を数多く搭載していました。

採用された「THS-C」(Toyota Hybrid System-CVT)というシステムは、エンジンを主体とし、モーターがアシストするマイルドハイブリッド方式です。さらに、後輪をモーターで駆動する電気式4WDシステム「E-Four」を搭載しており、滑りやすい路面での安定した走行性能と、プロペラシャフトが不要なことによる低燃費を両立させています。

また、家庭用と同じAC100V・1500Wの電力を供給できるアクセサリーコンセントを装備しており、アウトドアや災害時にも役立つ電源として活用できる点も画期的でした。まさに、時代の最先端を行くミニバンだったのです。

豆知識:型式の見方

エスティマの型式は、アルファベットと数字で構成されています。例えば2代目ハイブリッドの「AHR10W」の「H」はハイブリッドを意味します。このように、型式を見ることでその車の基本的な情報を推測することができるのです。

長く愛された最終形3代目50系の変遷

2006年1月に登場した3代目エスティマ(50系)は、これまでの集大成ともいえるモデルで、生産終了となる2019年まで約13年間にわたって販売された超ロングセラーモデルです。

エクステリアは、初代から続くワンモーションフォルムをさらに洗練させ、シャープなヘッドライト(通称:涙目)や、ピラーをブラックアウトして屋根が浮いて見える「フローティングルーフ」デザインを採用し、躍動感と先進性を表現しました。

プラットフォームを一新したことで走行安定性がさらに向上。エンジンラインナップには、新開発のパワフルな3.5L V6エンジンが加わり、ミニバンの走りとは思えないほどの加速性能を誇りました。このパワフルなエンジンと、優れた静粛性、快適な乗り心地が、高級ミニバンとしての地位を不動のものにしています。

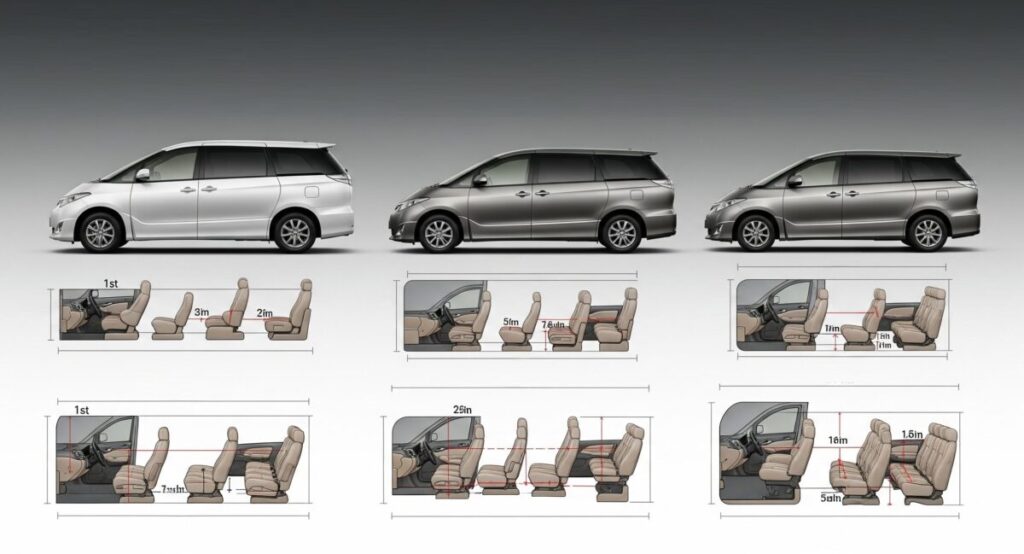

インテリアの進化も目覚ましく、特にシートアレンジの自由度は特筆すべき点です。3列目シートを床下に完全に格納できる「床下格納機能」や、2列目シートが最大800mmもスライドする「スーパーリラックスモード」は、乗車人数や荷物の量に応じて室内空間を自在に変化させることができ、多くのユーザーから高い評価を受けました。

3代目50系のマイナーチェンジごとの違い

約13年という長いモデルライフの中で、3代目50系は大きく分けて3度のマイナーチェンジが行われ、その都度デザインや機能、安全性能がアップデートされていきました。

前期型(2006年1月~2008年12月)

フルモデルチェンジ直後の初期モデルです。涙目のような形状のヘッドライトが特徴で、3.5L V6エンジンが選択できる点が魅力です。この時期のモデルは、中古車市場では最も手頃な価格帯で見つけることができます。

中期型(2008年12月~2012年5月)

最初のマイナーチェンジでは、フロントグリルやバンパーのデザインが変更され、よりスポーティな印象になりました。内装の質感が向上したほか、「アエラス」グレードに本革シートを採用した「レザーパッケージ」が新設定されるなど、高級感を高めています。

後期型(2012年5月~2016年6月)

2度目のマイナーチェンジでは、人気グレード「アエラス」を中心に内外装がリフレッシュされました。フロントバンパーのデザインがより洗練され、内装には新たなパネル色が採用されるなど、質感がさらに向上しています。ハイブリッドモデルにも「アエラス」が設定されたのはこの時期からです。

最終型(2016年6月~2019年10月)

最後のマイナーチェンジでは、エクステリアデザインが大幅に変更されました。トヨタのデザインアイコンである「キーンルック」が採用され、薄型のLEDヘッドランプと大きなアンダーグリルを持つ、非常にモダンでアグレッシブなフロントフェイスへと生まれ変わっています。

このタイミングで、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense C」が全車に標準装備され、安全性能が飛躍的に向上しました。

最終型の注意点

デザインと安全性能が大きく進化した最終型ですが、このマイナーチェンジでパワフルな3.5L V6エンジンは廃止され、2.4Lガソリンエンジンとハイブリッドのみのラインナップとなりました。力強い走りを求める方は、2016年6月以前のモデルを検討する必要があります。

エスティマの歴代の違いを項目別に徹底比較

- サイズは歴代モデルでどう変わったか

- 特に人気を集めたグレードと装備

- エクステリアデザインの進化の歴史

- インテリアとシートアレンジの変遷

- 歴代モデルの型式一覧で見るスペック

- まとめ:エスティマの歴代の違いを総括

サイズは歴代モデルでどう変わったか

エスティマは世代を重ねるごとに、ボディサイズも変化してきました。ここでは、各世代の代表的なグレードのサイズを比較してみましょう。

| 世代 (型式) | 全長 | 全幅 | 全高 | 室内長 | 室内幅 | 室内高 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 初代 (TCR11W) | 4,750mm | 1,800mm | 1,780mm | 2,800mm | 1,635mm | 1,220mm |

| 2代目 (ACR30W) | 4,750mm | 1,790mm | 1,770mm | 2,950mm | 1,560mm | 1,265mm |

| 3代目 (ACR50W) | 4,820mm | 1,810mm | 1,745mm | 3,010mm | 1,580mm | 1,255mm |

表を見ると、全長と室内長は世代を追うごとに拡大していることがわかります。特に3代目(50系)は、ホイールベース(前輪と後輪の距離)を延長したことで、室内長が3,000mmを超え、非常に広々とした空間を実現しました。

一方で、全高は3代目で低く抑えられており、これにより低重心化が図られ、走行安定性の向上に貢献しています。全幅はどの世代も1,800mm前後で、いわゆる3ナンバーサイズを維持しています。

ご自宅の駐車場やよく利用する道の幅などを考慮すると、特に全幅は重要なチェックポイントになりますね。機械式駐車場を利用される方は、全高にも注意が必要です。

特に人気を集めたグレードと装備

エスティマの歴史を通じて、最もユーザーから支持されたグレードは、間違いなくスポーティなエアロパーツをまとった「アエラス(AERAS)」です。

初代の後期から設定されたアエラスは、専用デザインのフロントバンパーやサイドスカート、大径アルミホイールなどを装備し、標準グレードとは一線を画すスタイリッシュな外観が魅力でした。この人気は2代目、3代目へと受け継がれ、最終的には全グレードがアエラスシリーズに統合されるほど、エスティマを象徴するグレードとなったのです。

装備面では、以下の機能が特に人気を集めました。

- 両側パワースライドドア: 小さなお子様がいるファミリー層には必須ともいえる便利な装備です。

- オットマン付きセカンドシート: 3代目から採用された、まるでリビングのソファのようにくつろげる快適装備。長距離ドライブの快適性を大きく向上させます。

- HDDナビゲーションシステム: 当時の先進装備であり、中古車でもナビ付きの車両は人気が高い傾向にあります。

中古車を選ぶ際には、これらの人気グレードや人気装備が搭載されているかをチェックすることが、満足度の高い一台を見つけるための鍵となります。

エクステリアデザインの進化の歴史

前述の通り、エスティマのデザインは一貫して「ワンモーションフォルム」という卵型のシルエットを基本としています。しかし、その細部は時代と共に大きく変化してきました。

各世代のデザインキーワード

- 初代(10/20系): 「天才タマゴ」。他に類を見ない、未来的で丸みを帯びた独創的なデザイン。

- 2代目(30/40系): 「継承と洗練」。初代のイメージを踏襲しつつ、ヘッドライトやグリルをシャープにし、より精悍な印象へ。

- 3代目(50系): 「躍動感と先進性」。前期の「涙目」デザインから、最終型の「キーンルック」まで、マイナーチェンジごとに表情を大きく変え、常に先進性を追求。

特に3代目の最終型で見せた「キーンルック」への大胆な変貌は、それまでの穏やかなイメージを覆すものでした。これにより、エスティマは生産終了の直前まで、デザイン面で陳腐化することなく新鮮な魅力を放ち続けることができたのです。

インテリアとシートアレンジの変遷

エスティマの魅力は、外観だけでなく、その機能的なインテリアにもあります。歴代モデルは、常に使う人のことを考えた革新的なアイデアを盛り込んできました。

初代:ウォークスルーの衝撃

初代モデルは、ミッドシップレイアウトによって実現したフラットフロアを活かし、運転席から後席までスムーズに移動できるウォークスルーを可能にしました。これは、当時のミニバンとしては画期的な機能でした。

2代目:実用性の向上

2代目では、インパネ中央にメーター類を配置するセンターメーターを採用。運転中の視線移動を少なくする工夫がなされました。また、シートアレンジのバリエーションも増え、実用性が向上しています。

3代目:シートアレンジの極み

インテリアの機能性が頂点に達したのが3代目です。3列目シートをワンタッチで床下に格納できる「床下格納式サードシート」は、広大な荷室空間を瞬時に作り出せます。さらに、2列目シートを最後端までスライドさせ、オットマンを使えば、まるでファーストクラスのような空間が生まれる「スーパーリラックスモード」は、3代目エスティマの最大の見どころと言えるでしょう。この圧倒的な快適性と使い勝手の良さが、長く愛された理由の一つです。

歴代モデルの型式一覧で見るスペック

ここでは、エスティマの主要な歴代モデルのスペックを型式ごとにまとめました。中古車を探す際の参考にしてください。

| 世代 | 型式 | エンジン | 排気量 | 最高出力 | 駆動方式 |

|---|---|---|---|---|---|

| 初代 | TCR10W/11W | 2.4L 直4 (S/C) | 2438cc | 160PS | 2WD |

| TCR20W/21W | 2.4L 直4 (S/C) | 2438cc | 160PS | 4WD | |

| 2代目 | ACR30W | 2.4L 直4 | 2362cc | 160PS | 2WD |

| MCR30W | 3.0L V6 | 2994cc | 220PS | 2WD | |

| AHR10W | 2.4L HV | 2362cc | 131PS(Engine) | 4WD(E-Four) | |

| 3代目 | ACR50W | 2.4L 直4 | 2362cc | 170PS | 2WD |

| GSR50W | 3.5L V6 | 3456cc | 280PS | 2WD | |

| AHR20W | 2.4L HV | 2362cc | 150PS(System:190PS) | 4WD(E-Four) |

豆知識:型式の数字の意味

型式の末尾の数字にも意味があります。例えば3代目50系では、「50」が2WD、「55」が4WDを示します。この法則を知っておくと、中古車情報を見る際に車両の仕様を素早く見分けることができます。

まとめ:エスティマの歴代の違いを総括

- 初代は「天才タマゴ」と呼ばれ画期的なミッドシップレイアウトを採用

- 初代の型式は10系(2WD)と20系(4WD)に大別される

- 2代目は実用的なFFレイアウトに変更されV6エンジンも搭載可能に

- 2代目の型式は30番台が2WD、40番台が4WDを示す

- ミニバン初のハイブリッドは2代目で登場し先進的なE-Fourを搭載

- 3代目は約13年にわたるロングセラーモデルで通称50系と呼ばれる

- 3代目は新開発のパワフルな3.5L V6エンジンが選択できた

- 3代目のシートアレンジは多彩で床下格納やロングスライドが特徴

- 3代目(50系)は3度の大きなマイナーチェンジで進化を続けた

- 2016年の最終型では安全装備「Toyota Safety Sense C」が標準に

- 最終型はモダンな「キーンルック」デザインが採用されたがV6は廃止

- ボディサイズは世代を追うごとに拡大し室内空間が広くなった

- 全世代を通じてスポーティな「アエラス」グレードが絶大な人気を誇った

- デザインは一貫した卵型フォルムを守りつつ時代に合わせて洗練

- 中古車を選ぶ際は世代ごとの特徴とマイナーチェンジの違いを理解することが重要

\\ 他のトヨタ車種もチェック //